京都で永代供養(永代供養墓)・納骨堂をお考えの方へ

臨済宗南禅寺派大本山 南禅寺創建開山堂 帰雲院 永代供養塔「ともし碑」ホームページにお越しいただきありがとうございます。

京都で選ばれ続けている永代供養塔「ともし碑」のご案内です。。

京都五山別格寺院である臨済宗大本山南禅寺の塔頭寺院である、創建開山堂帰雲院に永代供養塔「ともし碑」がございます。

宗旨・宗派に関係なく幅広い方にご利用いただくことが可能です。

永代供養とは、継承者がいなくても、お墓を管理していく方がいなくても、運営者(寺院や霊園)がご遺族に代わって、ご霊位(御遺骨)を管理・供養していくお墓です。

永代供養選びでは、供養の内容や費用のこと、先々のお墓参りを踏まえた交通アクセスや管理体制など確認が必要な項目が複数ございます。

本ページを最後までお読みいただくことで、南禅寺帰雲院 永代供養塔「ともし碑」の「供養の内容」や「費用」のことはもちろん、「ともし碑が選ばれる理由」や「お申込者様の声」「よくあるご質問」等、永代供養を選ぶ上で必要なことをお知りいただけます。

「永代供養(永代供養墓)や納骨堂を考えているけど、どういう所を選べばいいの?」「安心できる永代供養先はないのかしら?」このようなことをお考えではありませんか?

まずは、資料をご請求いただきご家族とご相談いただきながらご検討いただけますと幸いです。

京都でおすすめの永代供養|南禅寺帰雲院 永代供養塔「ともし碑」

京都の永代供養|南禅寺 帰雲院「ともし碑」の納骨タイプ(種類)のご案内

南禅寺帰雲院 永代供養塔「ともし碑」には下記2種類の納骨タイプがあります。

南禅寺 帰雲院「ともし碑」永代供養 個別納骨タイプ

永代供養塔「ともし碑」の個別納骨タイプは、一室につき最大8人まで入墓可能です。

個別納骨室に33年間ご安置後、合同納骨室にお移しし、引き続き永代供養いたします。

費用・・・180万円(一室)

南禅寺 帰雲院「ともし碑」永代供養 合祀タイプ

最初から皆様の御遺骨と一緒に、合祀墓に埋葬し、永代供養いたします。

費用・・・40万円(一霊位)

南禅寺 帰雲院「ともし碑」が京都の永代供養で選ばれる理由

七百年続く南禅寺創建開山帰雲院が永代供養

南禅寺には、七百年の歴史があります。そして、帰雲院はその中でも、最初にできた塔頭寺院として、創建開山南院国師様の塔所をお守りしております。

永代に供養を託していただく寺院として、皆様より安心と信頼のお声をいただいております。

四季を感じる心安らぐ帰雲院境内で永代供養

静寂で、落ち着いた雰囲気の帰雲院庭園では京都らしい風情を感じていただくことが出来ます。。そして、自然に囲まれた墓地では、そこにいるだけで四季を感じていただくことができます。季節を感じ、心落ち着くことができる墓地…。都会では、なかなか見つからないと好評をいただいております。

京都市内でアクセス抜群の交通の便で永代供養

永代供養を検討する際にまず気になること、それは「交通の便」ではないでしょうか?

帰雲院は、地下鉄・市バスの駅・停留所からも徒歩圏内、そして、帰雲院に専用駐車場も完備しております。

「行きやすいから参りやすい!」それが、南禅寺帰雲院 永代供養塔「ともし碑」です。

京都の名刹だからこそ訪れる理由のある永代供養塔

「お墓参りのためだけに…では、なかなか足が向かない。」

そんな方も多いはず。帰雲院なら、春の桜、秋の紅葉、南禅寺界隈の散策…と、訪れる理由があります。

「お参りのためだけにではなく、他に行く理由があるから、子どもたちにも負担にならずに済む。」と、多くの会員様からのお声をいただいております。

永代供養塔「ともし碑」は安心の永代供養。だから京都で選ばれています

永代供養塔「ともし碑」は下記のように安心の永代供養です。

年に3回の合同法要

永代供養塔「ともし碑」では、春と秋のお彼岸、夏のお盆の年に3回「合同法要」を永代にわたり執り行います。

参加自由・参加無料で、お参りに来てくださる方がいなくても、帰雲院が永代にわたり供養いたします。

住職とご家族の前でご納骨

納骨の際にも、ご家族の方々にご安心をしていただけます。

納骨の際には、納骨法要を執り行います。帰雲院住職とご家族の前で、ご納骨を確認していただくことができます。

生前予約可能です。

「生前に納骨先を決めておきたい」「子供や家族になるべく負担をかけたくない」とお考えの方にもご安心いただける生前予約が可能です。

終の棲家が決まっていれば、残されたご家族が困ってしまうこともありません。

「ともし碑」の永代供養はここも安心

さらに、永代供養塔「ともし碑」は下記のようなことで、さらに安心していただけます。

宗旨・宗派不問

永代供養塔「ともし碑」は、お申込の方の宗旨・宗派は問われませんし、入檀の必要もありませんので、どなた様も安心してご相談ください。

ただし、ご納骨時の回向や法要等は、臨済宗の教義にて執り行います。

33年間個別納骨

個別納骨期間は33年間です。33年後ご霊位は合祀墓にお移しし、引き続き永代供養いたします。(個別納骨タイプの場合)

複数霊位でご入墓の場合は、最終入墓者から起算して33年となります。

家族や友人と一緒に入れる

個別納骨タイプの場合、複数霊位入墓可能です。従いまして、ご家族やご親類、ご友人などとも同じ納骨室にご入墓いただくことが可能です。

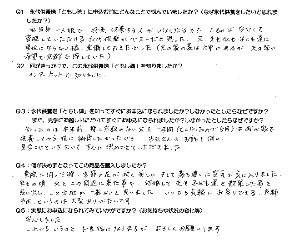

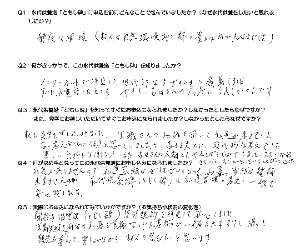

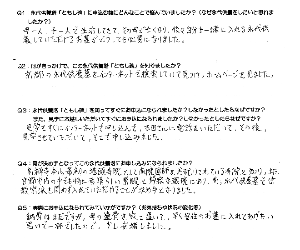

南禅寺 帰雲院 永代供養塔「ともし碑」お申込者様の声

お申込いいただきました会員様方より次のようなお声をいただいております。

京都市左京区 K・I様

貴院に伺った時、季節の花が咲く美しいそして落ち着いた空気が気に入りました。学生の頃、父とこの周辺に来た事や結婚して夫や子ども達と散策したことを思い出し、この立地が一番と思いました。いつでも気軽にお参りできる京都市内というのは大変ありがたいです。

安心しました。お世話になりますが、よろしくお願いします。

兵庫県西宮市 中村 敬子様

お墓がありませんので、私達家族は女性ばかりなので、お墓の管理は継続できません。永代供養塔ともし碑は、私達家族の考えと一緒で安心しました。

南禅寺帰雲院ともし碑使用規約を拝見して安心しました。

京都大好き母方のお墓も京都なので、お墓参りが一緒に出来ますし、帰りに観光も兼ねて楽しみながら、故人を忍びたいと思います。

京都市伏見区 雨森 純様

南禅寺本山最初の塔頭寺院として南院国師をお祀りされている寺院と知り、また京都市内の中でも特に素晴らしい景観と静寂な環境にあり、尚、永代供養墓で宗教宗派を問わず入れていただけることが決め手となりました。

納骨はまだですが、母の遺骨を家に置いて、早く安住のお墓に入れてあげたい思いでいっぱいでしたので、少し安堵しました。

南禅寺帰雲院 永代供養塔「ともし碑」よくあるご質問

- 宗旨や宗派は問われますか?

- 当永代供養塔では、宗旨・宗派は問いません。(無宗教の方などでも入墓可能です。) また、戒名をお持ちでない方や御霊位でも入墓していただくことが可能です。

- 夫婦や兄弟・友人で一緒に納骨できますか?

- はい、可能です。個別納骨タイプの場合、八霊位まで一室に納骨可能です。当然、お一人でも可能です。(三十三年後に合祀にお移しさせていただく形になります。最初から合祀も可能です。)

- 檀家になる必要はありますか?

- 必要ありません。お申込みにあたり、入壇の条件はございませんので、ご安心ください。(ご希望の場合は、入壇も可能です。生前予約の場合は、「ともし碑の会」へのご入会が必要です。)

- 戒名がなくても入墓できますか?

- はい、可能です。俗名(生前のお名前)のままでも、入墓可能です。ご希望があれば、受戒も可能ですのでご相談ください。

- 見学はいつでも可能ですか?

- 事前にご予約いただければ、いつでも可能です。 ※先にご予約・ご相談等が入っている場合は、ご希望の時間に添えない場合がございます。何卒ご了承い。土・日・祝日にご見学をご希望の場合は、なるべく平日の間にご予約のご連絡をいただけますと幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

- お参りはいつでもできますか?

- 帰雲院の開門時(通常朝8時頃から夕方16日頃)はいつでも可能です。事前の予約や、お参りの都度ご住職に挨拶等も必要ありません。 ※一般拝観をしておりませんので、お申込み手統き前のご見学等は、事前のご予約が必要です。

- 生前予約はできますか?

- はい、可能です。既にご遺骨がおありの方はもちろん。生前予約でもお申込いただけます。 生前予約をされる方が、年々増加しているのが、現状です。

- 県外からでも申込み可能ですか?

- もちろん、可能です。京都はもちろん、大阪、兵庫、滋賀、奈良の関西圏をはじめ、全国よりお申込みや生前予約をいただいております。

- 位牌や仏壇を見る者がいないのですが?

- お位牌や仏壇を見る方がいない等の理由で処分などにお悩みの際はご相談ください。供養処分等、ご相談者の方に一番最適な方法を一緒に考え、お力添えさせていただきます。

- 墓じまいには対応していますか?

- もちろん対応しております。墓じまい(改葬)後の納骨先としてご利用いただくことはもちろん、墓じまい工事、改葬手続きのサポートも行っております。

お申込までの流れ

STEP1 資料請求

STEP2 現地見学

STEP3 お申込書類のご提出

STEP4 志納金(必要な費用等)のお支払

STEP5 使用許可書の交付

STEP6 プレート設置

STEP7 ご納骨

京都で永代供養や納骨堂を選ぶなら、南禅寺帰雲院「永代供養塔ともし碑」が安心でおすすめです。

近年では「子どもに迷惑をかけたくない」「後継者がいない」という理由から、永代供養のニーズが高まっています。そんな中、実在する南禅寺帰雲院の永代供養塔は、歴史ある京都の地で心のこもった供養を提供しており、多くの方から高い評価を受けています。ここからは、永代供養墓や納骨堂の種類や特徴、実際の流れをあらすじのように丁寧に解説し、気になる費用や宗教・宗派、注意点にいたるまで詳細にご紹介します。見どころは、屋内外の施設比較や、合同法要の雰囲気、契約時のチェックポイントなど、初めての方でも安心して進められる情報が満載です。最後には、自分に合った永代供養の選び方が見えてくるでしょう。

- 永代供養墓と納骨堂の違いや特徴を理解できる

- 京都での永代供養のメリット・注意点を学べる

- 南禅寺帰雲院「ともし碑」の魅力を知ることができる

- 契約前に確認すべきポイントや費用相場がわかる

京都でこのようなことでお悩みであれば、永代供養をオススメいたします。

「普通のお墓がいいのか?永代供養がいいのか?分からない」とお考えではありませんか? 京都でお墓をお探しの方で、下記のようなお悩みをお持ちである場合は永代供養をオススメいたします。

●継承者や子供がいない方

普通のお墓の場合は、継承者がいなくなった時点で墓石を撤去し、墓地を返還する墓じまいをしなければなりません。 ですから、購入前の時点で継承者や子供がいない方については、永代供養の選択をオススメいたします。

●自分一人でもしくは、夫婦二人だけでお墓に入りたい方

自分一人もしくは夫婦二人だけでお墓に入りたいと言うような場合、普通のお墓ですと、そのお墓を先々誰が管理・供養していくのか?という問題が起こります。 永代供養であれば、運営者(寺院や霊園)が管理・供養していきますので、自分一人もしくはご夫婦二人でも安心してご利用いただけます。

●お墓にかかる費用をなるべくおさえたい、けど、供養はちゃんとしてもらいたい方

京都で寺院に普通のお墓を建てる場合、250万円~300万円以上かかることが多いのが現状です。 しかし、永代供養であれば費用を大分おさえた状態で納骨先の確保をいただくことが可能です。 また、寺院にある永代供養の場合、年に2~3回の合同法要や月次回向等を行っていることが多く、供養も手厚いのが特徴です。

●残される子どもたちにお墓の面倒や苦労をかけたくない方

「自分たちに子供はいるが、自分たちはお墓の管理・供養に苦労してきたから、子供たちにはその苦労をかけたくない。」という方も永代供養をオススメいたします。 ご家族・ご子息が同じ場所に住むということが当たり前ではなくなった昨今では、お墓の管理・供養が必要ない永代供養を選ばれる方が大変増えております。

●交通の便が良い所がいい方

一般的にお墓というと、交通の便が悪い、不便なところのある割合が多いのが現状です。 しかし、永代供養の場合、駐車場完備、電車・バスなどの最寄り駅からも徒歩すぐというところもあります。 先々のお参りを考えて、交通の便を重視し永代供養を選択される方も多数いらっしゃいます。

●墓じまいを検討している方

「今あるお墓が遠方にあり面倒を見れなくなった」「今あるお墓を今後見ていけるものがいなくなる」などの理由で、墓じまいを検討される方も永代供養を選択される方が増えています。

京都で知っておきたい永代供養の基礎知識

永代供養墓とは?

永代供養墓とは、遺族に代わってお寺や霊園が責任をもって供養や管理をしてくれるお墓のことです。従来のように子孫が代々お墓を守っていく必要がないため、近年では特に注目されている埋葬方法のひとつです。家族構成の変化やライフスタイルの多様化により、「子どもに負担をかけたくない」「お墓を継ぐ人がいない」という理由から選ばれる方が増えています。

まず大きな特徴として、永代供養墓では定期的に合同法要などが行われ、亡くなった方のご霊位がきちんと供養されます。また、供養や管理が寺院や施設側の手によって行われるため、遠方に住んでいる家族でも安心して任せられる点も魅力です。お墓の掃除や維持管理も不要なので、高齢の方や忙しいご家族にとっては非常にありがたい存在です。

一方で、永代供養墓は基本的に個人単位や夫婦単位の埋葬が多く、代々受け継ぐ形式ではないため、「家族一緒にお墓に入りたい」という考えを重視される方には向いていない場合もあります。また、個別の墓石がない場合も多く、一般的なお墓と比べると見た目がシンプルなこともあります。

京都で永代供養を考えるなら、南禅寺帰雲院の「永代供養塔ともし碑」は非常におすすめです。歴史ある南禅寺の境内にあり、落ち着いた雰囲気の中で大切な方をしっかりと供養できます。アクセスも良く、京都市内に住んでいる方だけでなく、関西圏全体からも多くの方が訪れています。

また、「永代供養塔ともし碑」は家族一緒にお墓に入りたいというご要望にも対応できる永代供養塔です。個別納骨タイプの場合、1室で最大8霊位までご納骨可能です。加えて、墓じまいなどによる先祖代々のご霊位の納骨にも対応しており、改葬先として「永代供養塔ともし碑」を選んでおられる会員様も多数いらっしゃいます。

永代供養墓の種類・埋葬方法

永代供養墓にはいくつかの種類があり、どのタイプを選ぶかによって費用や供養の方法、埋葬後の対応が異なります。自身の希望や家族の考えを踏まえて選ぶことが大切です。

まず代表的なのが「合祀型(ごうしがた)」です。これは他の方のご遺骨と一緒に納める形式で、もっとも費用が抑えられる傾向があります。個別のスペースを持たないため、お墓参りの際に特定の個別の墓石などに手を合わせることはできませんが、定期的に合同法要が行われるため供養はきちんとされています。

次に「個別型」の永代供養墓があります。これは一定期間、骨壷を個別のスペースに安置し、その後に合祀されるという方法です。たとえば、十三回忌までは個別安置し、それ以降は合祀に切り替えるといったケースが一般的です。家族が訪れる機会がある場合や、少しでも個別に故人を偲びたいという方に選ばれています。

その他には、納骨堂タイプの永代供養もあります。これは屋内に設けられた納骨スペースにご遺骨を納めるもので、天候に左右されずにお参りができる点が特徴です。近年では、マンション型やロッカー型といった新しいスタイルの納骨堂も登場しており、都市部を中心に注目されています。

それぞれの方法にメリットがある一方で、選び方を間違えると「思っていた供養と違った」と後悔することもあるかもしれません。契約前には供養の方法や期間、費用についてしっかりと確認しておくことが重要です。

南禅寺帰雲院の「永代供養塔ともし碑」では、個別安置から合祀への移行型を採用しており、故人としっかり向き合いたい方にも適した環境です。厳かな境内にありながら、柔軟な供養方法が用意されているため、幅広いニーズに応えることができます。

永代供養墓と納骨堂、お墓との違い

永代供養墓や納骨堂は、従来のお墓とは異なる特徴を持つ供養の形です。いずれも時代の変化に合わせて登場した選択肢であり、家族構成やライフスタイルの多様化に対応しています。

まず、従来のお墓について触れておきましょう。一般的なお墓は「家単位」で建てられることが多く、代々受け継いでいくのが前提となっています。墓石を建て、敷地の管理や掃除、年忌法要の手配などを遺族が担う必要があり、金銭的にも時間的にもある程度の負担がかかります。継承者がいなかったり、遠方に住んでいたりすると管理が難しくなるという課題があります。

それに対して、永代供養墓は「継承しない」ことを前提に作られています。お墓を建てた後の供養や管理は寺院や施設側が行い、家族の負担はほとんどありません。また、個別に埋葬された後、一定の年数を経て合祀されるスタイルが多く、スペース的にも合理的です。

納骨堂は、主に屋内に遺骨を納める施設のことを指します。室内で参拝できるため、天候に左右されず、冷暖房の整った環境で落ち着いて故人と向き合えます。ロッカー型・仏壇型・自動搬送型などさまざまな形式があり、都市部を中心に人気が高まっています。

これらの違いを簡単に整理すると、従来のお墓は「家族で守る」、永代供養墓は「お寺や施設が守る」、納骨堂は「屋内で供養する」というイメージがわかりやすいかもしれません。

京都でこうした供養の場を探すなら、南禅寺帰雲院の「永代供養塔ともし碑」は非常に魅力的です。由緒ある寺院の境内にありながら、現代的なニーズに応えた柔軟な供養方法を提供しています。「永代供養塔ともし碑」は屋外にあるロッカー形式の供養塔です。いうなれば、屋外型の納骨堂とも言えるでしょう。お墓に対する考え方が変わってきている今だからこそ、新しい形の供養を前向きに検討してみる価値があります。

永代供養墓のメリット・デメリット

永代供養墓には多くの利点がありますが、すべての方にとって万能な選択肢というわけではありません。それぞれの特徴をしっかり理解した上で、自分や家族にとって何が一番大切なのかを考えることが大切です。

まず、永代供養墓の大きなメリットは「管理の手間がかからない」ことです。墓石の掃除や草取り、法要の準備といったことを遺族が行う必要がなく、寺院や霊園が代わりに供養と管理を行ってくれます。そのため、遠方に住んでいる家族や、仕事などで多忙な方にとってはとても安心できる選択肢です。

また、費用の面でも比較的抑えられるケースが多いです。従来のお墓を建てるには墓石代や土地代などが必要になりますが、永代供養墓の場合はそれらが不要な場合があり、全体としての負担が軽くなります。さらに、将来的にお墓の継承者がいなくても無縁仏になる心配が少ないという点も安心材料になります。

一方で、デメリットも存在します。例えば、一定期間を過ぎると合祀されるケースが多く、その後は個別に遺骨を取り出したり、別の場所に移したりすることが難しくなります。家族が「いつまでも故人のそばにいたい」と思っている場合は、その点で不安を感じることがあるかもしれません。

また、永代供養墓は合同供養のスタイルをとることが多く、「家のお墓」としての実感を持ちにくいと感じる方もいます。特に昔ながらの価値観を大切にしている家庭では、こうした形式に抵抗を感じることもあるでしょう。

このように、永代供養墓には現代的な利便性がある一方で、伝統的な供養のスタイルとは異なる点もあります。だからこそ、自分たちの考えや状況に合わせた選択が重要になります。

南禅寺帰雲院の「永代供養塔ともし碑」は、こうしたメリットを活かしつつ、由緒ある寺院の中で厳かに故人を偲ぶことができる場所です。個別安置期間は、最終入墓者が納骨されてから33年間ですので、ご家族の「故人のそばにいたい」と言う思いを最大限長期間に渡って叶えることができます。落ち着いた環境と確かな供養の形が、多くの方に選ばれている理由の一つと言えるでしょう。

納骨堂とは?種類や特徴を解説

納骨堂とは、遺骨を納めて供養するための施設で、主に屋内に設置されているのが大きな特徴です。近年、都市部を中心に急速に広まりを見せており、お墓の代わりとして選ぶ人が増えてきました。その背景には、少子化や核家族化、ライフスタイルの変化があります。

これまでのような屋外に墓石を建てる形式では、墓地の管理や移動距離の負担が大きく、年を重ねるごとに足を運ぶのが難しくなることもあります。それに対して納骨堂は、屋内に整備された参拝スペースがあり、天候に左右されずに訪れることができます。さらにバリアフリー設計が施されている場所も多く、年配の方でも安心して利用できます。

納骨堂にはいくつかのタイプがあります。もっともシンプルなのはロッカー型と呼ばれるもので、ロッカーのような扉の中に骨壺を収納するスタイルです。スペースが限られている都市部ではこの形がよく見られます。次に、仏壇型の納骨堂では、仏壇の中に遺骨を納め、個別にお参りできるようになっているため、故人と向き合う時間を大切にしたい方に選ばれています。

もう一つの形式が、自動搬送式と呼ばれるハイテク型です。これは専用カードなどで受付をすると、機械が自動で遺骨を参拝スペースまで運んでくれる仕組みです。収納スペースを効率的に使えることから、都心部の施設でよく導入されています。

一方で、納骨堂には注意点もあります。例えば、利用期間が定められている場合があり、一定の年数を過ぎると合祀されることがあります。また、屋内という特性上、施設の雰囲気が「お墓らしくない」と感じる人もいるかもしれません。こうした印象の違いは、見学してから判断することが大切です。

京都で納骨堂を検討する際には、立地や施設の雰囲気、供養の方針などを総合的に比較することが重要です。その中でも、南禅寺帰雲院の「永代供養塔ともし碑」は、歴史ある寺院の境内にありながら、現代的な納骨のスタイルにも対応しています。静かな環境の中で、故人に手を合わせる時間を持てるという安心感は、他にはない魅力と言えるでしょう。

こうして考えると、納骨堂は現代の生活に寄り添った新しい供養の形でありながら、心の拠り所としての機能もきちんと備えています。どの形式を選ぶかは、それぞれの想いや暮らし方に合わせて決めることが大切です。

なぜ京都で永代供養が注目されているのか

永代供養墓・納骨堂が選ばれる理由

永代供養墓や納骨堂が選ばれる背景には、現代の家族構成や価値観の変化が深く関わっています。かつては、代々の家族がお墓を守り継ぐことが当たり前とされていましたが、今では単身世帯や子どものいない夫婦も増え、従来のような「お墓を継ぐ」という考えが難しくなってきました。こうした中で、管理や継承の心配がない永代供養墓や納骨堂が注目されるようになっています。

多くの人にとって大きな安心材料となるのが、「将来、供養してくれる人がいなくても大丈夫」という点です。永代供養墓や納骨堂では、遺族に代わってお寺や施設が定期的に供養や管理を行ってくれるため、家族に負担をかけたくないという思いを叶えることができます。また、遠方に住む親族にとっても、年に一度しか訪れられないような場合でも心苦しさが少なくなるのは大きな利点です。

さらに、経済的な面でもメリットがあります。一般的なお墓の建立には、土地代・墓石代・工事費など、まとまった費用が必要です。しかし、永代供養墓や納骨堂の場合、費用があらかじめ定められていることが多く、予算に合わせた選択がしやすくなっています。特に都市部では、土地が限られているため、従来型の墓地よりも現実的な選択肢として支持を集めています。

納骨堂に関しては、天候に左右されず快適に参拝できるという点も魅力の一つです。冷暖房完備の屋内で、静かな空間の中ゆっくりと手を合わせることができるため、高齢者にも優しい設計が多く見られます。加えて、アクセスの良い場所にあることが多く、通いやすさも選ばれる理由のひとつとなっています。

一方で、形式的な供養に物足りなさを感じる方や、自然に囲まれた伝統的なお墓を望む方にとっては、やや現代的すぎると感じる場合もあります。そのため、自分や家族の価値観に合った供養の形を選ぶことが重要です。

こうして見ると、永代供養墓や納骨堂は、現代社会のさまざまな事情に対応できる柔軟な供養方法だと言えます。特に、京都・南禅寺の帰雲院にある「永代供養塔ともし碑」は、静かな環境と歴史ある寺院の中で心安らぐ時間を過ごせる場所です。ご遺族にとっても、後の世代にとっても無理のない形で、故人を大切に思い続けることができる点が、多くの方から支持されている理由だといえるでしょう。

京都で永代供養を選ぶ前に準備しておくべきこと

永代供養墓・納骨堂を選ぶ時のチェックポイント

永代供養墓や納骨堂を選ぶ際には、事前に確認すべきポイントがいくつかあります。見た目や価格だけで判断してしまうと、後から「思っていたものと違った」と後悔することも少なくありません。そのため、選ぶ前に細かく確認し、自分や家族に合った施設を見極めることが大切です。

まず確認しておきたいのが、供養や管理の内容です。永代供養といっても、供養の頻度や方法には施設ごとに違いがあります。例えば、年に数回読経してもらえるところもあれば、納骨後に一度のみ供養を行うところもあります。誰がどのように供養してくれるのか、また、管理の体制はどうなっているのかなど、具体的に知っておくと安心です。

次に、費用の内訳や支払い方法についても注意が必要です。永代供養は「一括で支払えばその後の費用は発生しない」とされることが多いですが、施設によっては管理費や年会費が別途かかる場合もあります。また、最初に提示された金額に何が含まれているのかをよく確認しましょう。たとえば、納骨式や法要の費用が別であるケースも見受けられます。

さらに、立地やアクセスの良さも重要な要素です。どんなに設備や雰囲気が良くても、交通の便が悪く通いにくい場所にあると、家族が足を運びにくくなってしまいます。特に高齢の方やお車をお持ちでない方にとっては、駅からの距離や駐車場の有無なども含めてチェックしておくことが大切です。

また、施設の雰囲気や職員の対応も見逃せません。実際に見学して、静かに落ち着いて手を合わせられる環境かどうか、自分の気持ちに合う場所かどうかを肌で感じてみると良いでしょう。電話や対面での説明の丁寧さも、運営側の誠実さを測るひとつのポイントになります。

そして、最も重要なのは、将来的な対応についての説明がしっかりあるかどうかです。万が一、施設の運営母体が変わったり、閉鎖されたりした場合にどうなるのか、契約前に確認しておくことで安心感が大きく変わってきます。

このように、永代供養墓や納骨堂を選ぶには、多角的な視点が必要です。京都・南禅寺の帰雲院にある「永代供養塔ともし碑」では、歴史ある寺院の静かな環境で、丁寧な供養と明確な説明が受けられるため、安心して任せることができます。迷われている方は、まずは資料請求の上、現地を見学し、直接話を聞いてみることをおすすめします。

宗教・宗派・継承者の有無を確認する

永代供養墓や納骨堂を選ぶ際に見落としがちなポイントが、「宗教・宗派」と「継承者の有無」に関する確認です。どちらも後々大きなトラブルにつながる可能性があるため、事前にきちんと確認しておくことが重要です。

まず宗教・宗派についてですが、永代供養墓や納骨堂は、寺院が運営しているものも多く、宗教的な背景を持つ施設もあります。多くのところでは「宗派不問」とされていますが、実際には施設ごとに異なる対応が取られていることがあります。例えば、法要の際にはそのお寺の宗派で供養が行われることが一般的です。自分の家の宗派と大きく違う場合、気になる方もいらっしゃるでしょう。このため、宗教・宗派についての対応方針を、必ず事前に確認しておきましょう。

一方で、南禅寺帰雲院のような歴史ある寺院では、「宗派にこだわらず誰でも受け入れる」という柔軟な対応をしているところもあります。そのような場所であれば、宗教的な違いに不安を感じている方でも、心から安心して選ぶことができるでしょう。

次に、継承者の有無についてですが、永代供養墓や納骨堂の大きな特徴は、「お墓を継ぐ人がいなくても利用できる」という点にあります。これまでのお墓では、子どもや親族が継承し、代々守っていくことが前提とされていました。しかし、近年は単身者や子どもを持たない夫婦が増えており、墓を受け継ぐ人がいないという状況が珍しくありません。そのような方にとって、継承を必要としない永代供養や納骨堂は現実的な選択肢です。

ただし、施設によっては「希望があれば継承可能」というスタイルをとっているところもあります。親族が後から引き継ぐことができるのか、逆に継承を前提としない運用なのか、その方針もあらかじめ把握しておく必要があります。

このように、宗教・宗派や継承者の有無といった項目は、決して形式的なチェック項目ではありません。実際に利用する際の安心感やトラブル防止につながる、大切な確認事項です。京都・南禅寺帰雲院の「永代供養塔ともし碑」では、宗派不問・継承不要という安心の体制が整っており、どなたでも心から信頼して供養を託せる場所となっています。

京都で永代供養を行うための手順と進め方

永代供養墓・納骨堂を契約するまでの流れ

永代供養墓や納骨堂を検討している方にとって、契約までの具体的な流れは気になるポイントです。何から始めて、どのようなステップを踏めば良いのか分からないという声も少なくありません。ここでは、初めての方でも戸惑わないように、わかりやすく順を追ってご紹介します。

まず最初に行うべきことは、情報収集です。インターネットや資料請求、口コミなどを活用して、どのような施設があるのか、特徴や料金、立地などを調べてみましょう。このとき、宗教や宗派の制限、継承者の有無、供養の方法なども併せて確認しておくとスムーズです。

次に、候補がいくつか絞れたら、現地見学に行くことをおすすめします。写真や文章だけでは分からない、施設の雰囲気や静けさ、職員の対応などを直接確認できます。また、質問したいことがあれば、その場で担当者に聞けるので不安の解消にもつながります。特に永代供養は長い期間にわたる供養を任せることになるため、信頼できる施設であるかを自身の目で見て判断することが大切です。

見学を終えて「ここにしよう」と気持ちが固まったら、具体的な内容を打ち合わせします。どのプランを選ぶのか、費用はどれくらいかかるのか、供養の回数や納骨方法などについて詳細に話を詰めていきます。このとき、契約書の内容もきちんと確認しておくことが重要です。特に、将来的な対応やキャンセル時の取り決めが明確にされているかをチェックしましょう。

契約が完了したら、納骨の日程や供養の手配を進めます。多くの施設では納骨法要を行うことができ、ご家族や親しい方と一緒に静かに手を合わせる時間が設けられます。こうしたひとときが、心の整理にもつながるでしょう。

このように、永代供養墓・納骨堂の契約は、「情報収集→見学→打ち合わせ→契約→納骨」という流れで進みます。京都・南禅寺帰雲院の永代供養塔「ともし碑」では、見学から契約、納骨までを丁寧にサポートする体制が整っており、初めての方でも安心して進めることができます。

お墓・納骨の選び方と検索方法

お墓や納骨先を選ぶというのは、一生に何度も経験することではありません。そのため、どうやって選べば良いのか、どんな点に気をつけるべきなのか分からないという方が多くいらっしゃいます。ここでは、選び方の基本と、便利な検索方法についてご紹介します。

まず大切なのは、「自分や家族にとって無理のない選択をすること」です。立地、費用、供養の方法、宗教的な考え方など、さまざまな要素をバランスよく考えることが求められます。例えば、お墓参りを重視する方にとってはアクセスの良さが何より重要になるでしょう。一方で、「後継者がいない」「家族に負担をかけたくない」と考える方には、永代供養や納骨堂といった選択肢が適しています。

次に、検索方法についてですが、現在はインターネットの活用が主流となっています。「永代供養 京都」「納骨堂 宗派不問」など、希望条件を組み合わせて検索すれば、自分に合った施設が見つかりやすくなります。また、各施設の公式サイトでは、設備の写真やプランの詳細、料金体系まで掲載されていることが多く、比較にも便利です。

加えて、最近では専門の比較サイトも多く登場しており、複数の施設を一括で検索・比較できるサービスもあります。こうしたサイトでは口コミや評価を見ることもできるため、利用者のリアルな声を参考にすることが可能です。ただし、すべての情報が正確とは限らないため、最終的には公式の情報を確認し、必要があれば直接問い合わせましょう。

また、可能であれば見学をすることをおすすめします。資料や画面上の情報だけでは判断が難しい部分も、実際に足を運んで見ることで印象が大きく変わることもあります。職員の方の対応や施設の清潔さ、空気感など、五感で感じ取ることも判断材料の一つになります。

このように、お墓や納骨先の選び方は人によって異なりますが、自分たちのライフスタイルや価値観に合った場所を丁寧に選ぶことが何よりも大切です。京都の南禅寺帰雲院が運営する「永代供養塔ともし碑」は、宗派を問わず受け入れ可能で、アクセスも良好な場所にあります。初めての方でもわかりやすい説明と温かな対応で、納得のいく選択ができるでしょう。

京都の永代供養選びで失敗しないコツ

交通アクセスや施設設備の確認が大切

お墓や納骨堂を選ぶ際に見落とされがちなのが、交通アクセスや施設の設備です。しかし、この2点は利用者にとって大きな影響を与える要素であり、納得のいく選択をするためには事前にしっかりと確認しておく必要があります。

まず、交通アクセスについてですが、お墓や納骨堂は一度契約すれば何年にもわたって付き合っていく場所です。そのため、訪れやすい場所にあるかどうかは非常に重要なポイントです。たとえば、自宅からの距離や最寄り駅からの徒歩時間、公共交通機関の本数などが挙げられます。高齢の方や車を持っていないご家族でも通いやすいかどうかを確認することで、後々のトラブルや負担を防ぐことができます。

また、施設の設備についても見逃せません。管理が行き届いているか、清掃がきちんとされているか、休憩所やトイレなどの環境が整っているかも、長く利用するうえで大切な点です。とくに納骨堂の場合は、建物の中に入ることが多いため、バリアフリー設計や空調の有無なども快適さに関わってきます。さらに、管理人の常駐状況や、防犯対策がされているかどうかも、安心して任せられるかを判断する手がかりとなります。

例えば、京都の南禅寺帰雲院にある「永代供養塔ともし碑」は、地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩圏内にあり、観光地としても知られる南禅寺の境内に位置しているため、アクセスの良さが魅力です。また、落ち着いた雰囲気の中で静かに手を合わせることができます。見学の際には、実際のアクセス方法や設備の状態もチェックすることで、より安心して選べるでしょう。

このように、交通アクセスと設備は、「通いやすさ」と「快適さ」に直結する大切な要素です。契約前には現地を訪れ、施設の様子を自分の目で確認することをおすすめします。

自分にあったお墓探しのポイント

お墓を探す際に、どこから手を付けて良いかわからないという方も多くいらっしゃいます。現在は多様な供養の形が存在し、それぞれに特徴があるため、自分や家族に合った方法を見極めることが大切です。ここでは、後悔のないお墓選びをするために押さえておきたいポイントをご紹介します。

まず考えるべきは、「どんな供養の形が自分たちにとって無理がないか」ということです。たとえば、家族が代々管理していく一般的なお墓を望む方もいれば、後継ぎがいないため永代供養墓や納骨堂を希望する方もいます。それぞれの状況に応じて、どの方法が現実的で、心にも経済的にも負担が少ないのかを考える必要があります。

次に注目したいのが、宗教や宗派の条件です。施設によっては、特定の宗派に限定されているところもあります。自由に選びたい場合は、宗派不問の施設を中心に探すと良いでしょう。京都の「南禅寺帰雲院 永代供養塔ともし碑」は宗派を問わず受け入れているため、信仰にとらわれず選びやすい点が安心材料のひとつです。

さらに、費用面も忘れてはいけません。お墓や納骨堂の価格は、立地や施設の内容によって大きく異なります。一時的な金額だけでなく、管理費などの継続的な負担も含めて、総合的に判断することが求められます。できれば複数の施設を比較検討し、わからない点は事前に問い合わせたり、見学時に確認したりすることが重要です。

最後に、自分や家族が訪れたくなる場所かどうかという感覚も大切です。心から「ここなら安心して任せられる」と感じることができれば、それはきっと自分に合ったお墓のひとつです。

このように、お墓探しは感覚だけでなく、条件や状況を丁寧に整理していくことが成功のカギになります。ぜひ焦らず、じっくりと納得のいく場所を見つけてください。

京都で永代供養を選ぶときの注意点

費用相場・価格帯の把握

永代供養墓や納骨堂を選ぶ際、やはり気になるのが費用面ではないでしょうか。お墓の種類や立地、設備内容によって金額はさまざまですが、事前に相場を把握しておくことで、予算内で納得のいく選択がしやすくなります。無理のない費用計画を立てるためにも、どのくらいの金額が一般的なのかを知っておくことが大切です。

まず、永代供養墓の場合は、全国的な平均として30万円〜70万円程度(一人あたり)の価格帯が多く見られます。これには墓石代や永代供養料、納骨料などが含まれており、以後の管理も含まれていることが一般的です。一方で、個別に区画が設けられているタイプや、納骨スペースが広いものは、100万円以上になることもあります。

納骨堂に関しては、屋内型の施設であることが多いため、設備の整った場所では費用もやや高めになる傾向があります。ロッカー式や仏壇式、機械式など様式によって違いはありますが、平均的には20万円〜80万円程度(一人あたり)とされています。また、契約する年数や収納人数により価格は変動するため、確認を怠らないことが重要です。

例えば、京都の「南禅寺帰雲院 永代供養塔ともし碑」では、静かな環境と由緒ある寺院の中で手厚く供養が受けられるにもかかわらず、ご家族で納得しやすい価格帯が設定されており、費用面でも安心して選ぶことができます。現地を見学することで、具体的な金額やプラン内容を知ることができ、比較検討もしやすくなるでしょう。

価格だけに目を奪われず、何が含まれていて、どこまで対応してもらえるのかを丁寧に確認することが、失敗しない選び方につながります。

管理費・維持費が不要な場合の見極め

永代供養墓や納骨堂を探していると、「管理費不要」や「追加費用なし」といった言葉を見かけることがあります。とても魅力的に感じる表現ですが、本当に費用が発生しないのか、何をもって「不要」としているのか、慎重に見極めることが大切です。

まず、「管理費不要」と書かれている場合、その費用が最初から合算されていることがあります。つまり、初期費用に管理費用も含まれているケースです。この場合は、その後に追加でお金を請求されることは基本的にありません。ただし、内容を確認しないまま契約してしまうと、後になって「このサービスには別途費用が必要」と言われてしまう可能性もあります。

また、管理費が不要という表示であっても、永代にわたって供養してくれるのかどうかは、契約内容次第です。供養の年数があらかじめ決まっている場合もあり、その後の対応については別料金となることもあります。このため、何年まで供養が継続されるのか、将来的な費用が発生する可能性があるのかを明確に確認しておく必要があります。

例えば、南禅寺帰雲院の「永代供養塔ともし碑」では、初回の契約に含まれる内容が明確に提示されており、追加費用の発生についても丁寧に説明があります。このように、施設側が説明責任を果たしてくれるかどうかも、安心できるポイントの一つです。

費用がかからないとされる部分ほど、契約内容を細かくチェックし、実際に現地で質問することが重要です。書類上の表記だけで判断せず、納得できるまで情報を集めることが、後悔のない選択につながります。

例外や地域差に注意

永代供養墓や納骨堂を検討する際、つい一般的な情報だけで判断してしまいがちですが、実は地域ごとの慣習や制度の違いによって、内容や手続きに差があることがあります。全国一律で同じだと思い込んでしまうと、後から想定外の条件や費用に驚くことになりかねません。

例えば、ある地域では永代供養墓の契約に親族全員の同意が必要とされることがある一方で、別の地域では本人の意志だけで契約が完了するケースもあります。このような違いは、地域の風習やお寺の方針によるもので、法律で統一されているわけではありません。また、埋葬方法や儀式の内容にも違いがある場合があり、「納骨は何回忌までに済ませるべき」といった風習が根強く残っている地域もあります。

さらに、価格帯にも地域差が見られます。都市部では土地の価格が高いため、納骨堂や永代供養墓の費用も比較的高額になりやすい傾向があります。逆に、地方では手頃な費用で広いスペースを確保できる場合もあります。ただし、交通の便が悪いなどの理由で家族が訪れにくくなることもあるため、単純に費用だけで決めるのは避けた方が良いでしょう。

こうした違いを踏まえると、実際に見学へ行き、担当者から直接説明を受けることが非常に重要になります。特に京都で永代供養を考えている場合、「南禅寺帰雲院 永代供養塔ともし碑」のような由緒あるお寺では、地元の事情に詳しく、丁寧な説明を受けられるため安心です。自身の希望や考えと照らし合わせながら、地域の特性を理解したうえで選ぶことが後悔のない供養につながります。

つまり、表面上の情報に頼らず、細かな違いや例外についても意識しながら比較検討を行うことが、納得できる供養の第一歩となるのです。

永代供養後の京都での供養や手続きについて

永代供養後の供養・合同法要の流れ

永代供養を選んだあとも、「その後の供養はどうなるのか」「お寺が何をしてくれるのか」といった点が気になる方は少なくありません。永代供養は、単に遺骨を預けるだけでなく、継続的な供養が行われることに安心感を持たれる方も多くいます。ここでは、実際に永代供養後にどのような供養や合同法要が行われるのかを、わかりやすくご紹介します。

多くのお寺では、永代供養を契約した後、年に一度または数回、合同法要が開催されます。この法要は、永代供養墓に納められているすべての方を対象としたもので、家族がいない方や、継承者が遠方にいて来られない方でも、仏さまに手を合わせていただける機会となっています。参加は自由ですが、日程が決まっているため、事前に案内が送られてくるお寺もあります。

このような合同法要では、僧侶による読経や焼香が行われ、静かな中にも厳かな雰囲気のなかで故人をしのびます。また、参列者が一堂に会することで、他のご遺族とも自然に言葉を交わす場となることがあります。家族だけではなかなか供養が難しいという方にも、心を寄せ合える貴重な時間です。

一方で、個別の法要を希望する場合は、追加でお布施を納めることで、命日や回忌法要を行ってもらえるケースもあります。前述の通り、こうした細やかな対応はお寺によって異なるため、あらかじめ確認しておくことが大切です。特に「南禅寺帰雲院 永代供養塔ともし碑」では、四季折々の風景の中で丁寧に供養が続けられており、信頼を持っておまかせいただける環境が整っています。

つまり、永代供養を選んだとしても、供養の機会がなくなるわけではなく、お寺が継続的に手を合わせてくれる体制があるということです。供養のあり方は人それぞれですが、心を込めた法要が行われることで、残された人の気持ちにも一区切りがつきやすくなります。永代供養後の流れまで把握しておくことは、安心して供養を任せるうえでとても重要なことです。

京都でよくある永代供養に関する質問

永代供養墓・納骨堂に関するQ&A

永代供養墓や納骨堂を検討する際には、多くの方がさまざまな疑問を抱えています。ここでは、よくある質問を取り上げ、それぞれ丁寧に解説していきます。初めて調べ始めた方にもわかりやすいように、実際の流れや注意点にも触れながらご紹介します。

Q1. 永代供養とはどういう意味ですか?

永代供養とは、お寺や霊園が遺族に代わって、長期間にわたって供養と管理を行ってくれる仕組みです。一般的には、家族が毎年お墓参りや管理を行う必要がないため、継承者がいない方や、子どもに負担をかけたくないと考える方に選ばれています。また、供養の回数や期間は施設によって異なるため、事前に確認しておくことが重要です。

Q2. 納骨堂とは何ですか?どんな形ですか?

納骨堂とは、遺骨を納めるための建物のことを指し、主に屋内型のお墓ともいえます。最近では自動で遺骨を参拝場所まで運んでくれるタイプや、仏壇のような形の個室型、ロッカー形式の棚型など、さまざまな種類があります。天候に左右されず快適にお参りできる点が多くの方に評価されています。

Q3. 永代供養墓と納骨堂の違いは何ですか?

どちらも継承者不要で供養をしてくれる点は共通していますが、納骨場所の形式や雰囲気が異なります。永代供養墓は主に屋外にある合祀型や個別型の墓石タイプで、自然の中で眠る形が多く見られます。一方、納骨堂は屋内施設で、アクセスや管理のしやすさが特徴です。どちらが自分や家族に合うかを見学して決めるのが安心です。

「永代供養塔ともし碑」は、屋外にあるロッカー型の納骨堂のような施設となります。

Q4. 費用はどれくらいかかりますか?

施設や形式によって幅がありますが、永代供養墓はおおよそ20万円〜50万円(一人あたり)ほどが一般的です。納骨堂の場合は、場所や設備によってさらに幅があり、数十万円から100万円以上(一人あたり)になることもあります。また、契約時に一括で費用を支払う場合が多く、管理費が不要なプランもあります。南禅寺帰雲院の「ともし碑」では、わかりやすく明確な料金体系が用意されているため、安心して相談できます。

Q5. 法要やお参りはどうなりますか?

多くの永代供養墓・納骨堂では、年に1回の合同法要が行われています。これは、遺族の有無にかかわらず、故人を供養するための大切な機会です。また、希望すれば個別の法要を依頼できることもあります。お参りについては、自由に訪れることができる場所が多く、事前予約が必要な場合はその旨が明記されています。

このように、永代供養墓や納骨堂については不安や疑問を感じる点も多いですが、事前に情報を集めておくことで、納得のいく選択ができます。特に「南禅寺帰雲院 永代供養塔ともし碑」では、供養の形や費用、アクセスまで丁寧に対応してもらえるため、初めての方でも安心して相談できる環境が整っています。

京都で永代供養を選ぶなら、ここを押さえておこう

永代供養墓・納骨堂の比較とまとめ

永代供養墓と納骨堂は、どちらも「お墓の後継ぎがいない」「家族に負担をかけたくない」という想いに応える選択肢です。ただし、その内容や形式は大きく異なるため、選ぶ際にはいくつかの視点で比較しておくことが大切です。

まず、永代供養墓は、主に屋外にあるタイプで、自然に囲まれた空間の中での供養が特徴です。個別に墓石を建てる形式や、他の方と一緒に納骨される合祀型などがあります。静かな環境で手を合わせたい方や、従来のお墓に近い雰囲気を求める方に向いています。

一方、納骨堂は屋内にある施設で、雨の日でも快適にお参りができる点が特徴です。最近では、自動搬送式や仏壇式、ロッカー式など、多様なスタイルが登場しています。建物の中で管理されているため、清潔で整った空間が保たれており、都市部に多いことからアクセスの良さも魅力です。

費用面では、永代供養墓が比較的安価で始められる一方、納骨堂は施設のグレードや設備によって費用に幅があります。また、永代供養墓は屋外管理が主となるため、風雨や自然環境の影響を受けやすい点もありますが、その分、自然と調和した空間での供養が可能です。

どちらを選ぶかは、「どんな場所で供養してほしいか」「お参りのしやすさ」「費用」など、家族や自分の価値観に合わせて決めるのがよいでしょう。特に「南禅寺帰雲院 永代供養塔ともし碑」では、自然に囲まれた穏やかな環境の中で、しっかりとした供養を受けられる点が評価されています。

このように、永代供養墓と納骨堂にはそれぞれの魅力と特徴があり、どちらが良いとは一概に言えません。だからこそ、自分の考えに寄り添ってくれる施設を選ぶことが、後悔のない供養につながるのです。

豆知識・コラム

ここでは、永代供養や納骨にまつわるちょっとした豆知識や実際の声をご紹介します。知っておくと、選ぶときの参考になるかもしれません。

例えば、「永代供養=永遠に供養してくれる」と思われがちですが、「永代」というのは、運営者(永代供養墓や納骨堂を運営しているお寺や霊園など)が存続する限りという意味です。実際には供養期間が決まっているケースも多く、一般的には33回忌までが目安とされています。それ以降は合祀され、合同で供養される場合がほとんどです。このように、言葉のイメージと実態が異なることもあるため、契約前には詳細な確認が必要です。

また、あるアンケート調査によると、永代供養や納骨堂を選んだ理由として最も多かったのは「子どもや孫に迷惑をかけたくないから」というものでした。次いで「自宅から通いやすい場所を選びたかった」「自分の意志で準備しておきたかった」といった意見も多く見られました。高齢になる前から、自分自身の供養先を考える人が増えている傾向がうかがえます。

他にも、最近ではペットと一緒に納骨できるタイプの納骨堂も登場しており、「家族の一員として一緒に眠りたい」というニーズに応える形になっています。このように、供養のスタイルも年々変化してきており、柔軟な選択肢が増えていることがわかります。

このような豆知識や実際の声を知っておくことで、今後の選択に幅が生まれ、自分や家族にとって最もふさわしい形を見つけやすくなるはずです。特に、自然豊かで安心感のある「南禅寺帰雲院 永代供養塔ともし碑」は、多くの方が理想とする供養の場として、今注目を集めています。

「京都の永代供養|南禅寺帰雲院 永代供養塔「ともし碑」のご案内」のまとめ

- 南禅寺帰雲院は京都で700年の歴史を持つ格式ある寺院である

- 永代供養塔「ともし碑」は宗派不問で誰でも利用可能である

- 個別納骨タイプと合祀タイプの2種類から選べる

- 個別納骨タイプは最大8霊位まで納骨できる

- 個別納骨は33年間安置された後に合祀される

- 合祀タイプは40万円、一霊位から利用可能である

- 交通アクセスは地下鉄蹴上駅から徒歩圏内で非常に便利である

- 年3回の合同法要が永代にわたり行われる

- 生前予約が可能で終活にも適している

- 檀家になる必要がなく気軽に利用できる

- 自然に囲まれた静かな環境で心が落ち着く

- 家族や友人と同じ納骨室に入ることができる

- 京都観光の合間にお参りできる立地である

- 墓じまいや改葬の相談・サポートにも対応している

- 戒名がなくても俗名での納骨が可能である

- 全国から申込みがあり県外からも利用されている

- 施設スタッフの丁寧な対応が安心につながっている

- 管理費不要でわかりやすい料金設定が魅力である

- 納骨式では住職と家族立ち会いのもと法要が行われる

- 資料請求や見学予約がWEBから簡単にできる

京都で永代供養をお探しの方、ご不安な点・ご不明な点等お気軽にご相談ください。

京都で永代供養をお探しになる際に、様々な疑問や不安、気がかりなことなどがあることと思います。

「こんなこと聞いても大丈夫?」と思われるようなことでも、お気軽にご相談ください。

専任スタッフが、丁寧にわかりやすくご説明いたします。

電話番号:075-212-4434(電話受付時間:朝9時~18時)